����� ��ʪ �������ٰ�����������Ϣ���� ���� ���� ODORI Company (���ɤ꤫��Ѥˡ�) �����ȥ�åȥ����ʡ��ɾ

- �ۡ���

- ��ʧ�������ˤĤ���

- ���䤤��碌

- �����Ȥ�

- Tweet

| �����ʾ������ܡ�ODORI Company LINE������������� ��ͧ������Ͽ�Ϥ����顡�͢͢͢͢͢� |

|

| �͢͢͢͢� ������Ū�Ҹ����� |

- 2024/01/14 ���������ʣ���OFF�����ڡ����桪�ʤ椦���翶�ء���Կ�����ѤΤߡ������ʤ������

��

���ƥ������

�Ӥ�Ʀ�μ��ӤγʤˤĤ�������Τ�Ʊ�͡��Ӥˤ����ȳʤ����ꡢĹ������������������ˤ�äƤ��ޤ��ޤʼ��ब����ޤ��� �Ӥϡ������������Τγʤ���ޤ�ޤ��� �����Ѥ��ӤϹ����ӡ�Ⱦ���Ӥ�2���ढ�ꡢ�����Ӥ������ʤ���Ǥ��� �����Ӥϴ��ӡ����ӡ�̾�Ų��Ӥʤɤμ��ब���ꡢȾ���ӤϾ����ӡ�ñ�ӡ��椫���Ӥʤɤ�����ޤ��� ���ӤˤĤ��Ƴʤι⤤��Τ��餴�Ҳ��פ��ޤ��� �㹭�Ң��ڹ�����(����)����̾���ӤȤ����1�������(��70�Ѷҡ�Ĺ����4m20cm)������ޤˤ����ӿ�������ƻ�Ω�Ƥ���ΤǤ����ӿ��ι�ڤ��Ӥǡ���ʪ�κƳʾ�ι�αµ��ֲǰ�ؤȹ�碌�ޤ��� �����Ť��ƹŤ��Τ������ǺǶ�Ϥ��ޤ긫�������ʤ��ʤ�ޤ����� �����ӡ����������ӤǤ������Τ����ˤʤäƤ���Τ����ӤȸƤФ�ޤ������ӤΤ褦��1������Ϥ�����ޤˤ��ƻ�Ω�Ƥ���Τ䡢2������Ϥ�˥����碌����Τ�����ޤ��� ���ӤζҤ���31�ѡ�Ĺ������4m20�Ѥ��ꡢ�Ƕ�ϴ��Ӥ������������ά�����Ѥʤɥե����ޥ�ʾ��̤Ǥ���Ѥ���ޤ��� ���Ӥˤ������������������̡��Ӥ�������˸�������ʬ��������������ϻ�̡����Ӥ���Ĺ����û�����ޤʤɤ�����ޤ��� ���Ӥ��碌����ʪ�Ϲ�αµ��ˬ���塢���������桢��̵�Ϥ���ʪ�ޤ����������ѤǤ��ޤ��� ��̾�Ų��ӡ����������ӤǤ������Ӥ����äȼ�ڤ�������뤳�Ȥ���Ū�ˡ���������˹ͰƤ���ޤ������ͰƤ�������̾�Ų��������ä��ΤǤ���̾�����դ��ޤ����� ƹ�˴�����ʬ��Ⱦ���ˤ��ƻ�Ω�ƤƤ��ꡢ���������ꤵ��Ƥ���Τǡ��鿴�Ԥˤ�����䤹���ӤǤ��� ̾�Ų��Ӥ��ݤ侮��ʤɤΤ��������˹�碌�������Τǥ����奢������������ޤ��������������ȤäƤ����Τϡ������俧̵�ϤʤɤΥ��ߥե����ޥ�Ȥ���������ޤ��� writer�������������ʪ�������������䡦���Τ� ODORI Company������ |

��Ź�Ǥ����äǤΤ���ʸ�⾵�äƤ���ޤ���

�����ͥåȤǤΤ��㤤ʪ���������Ǥ⤪���ڤˤ����äˤƤ��䤤��碌������ʸ���Ԥ����Ƥ���ޤ���

-

���� ���� ���ؿ� ϻ�� ��ή������ �ޡ��֥����� ������� �� ˬ�� ���� ����Ω�ƾ夬�� ����

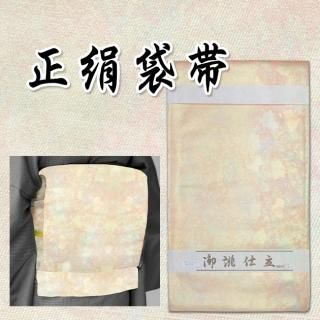

�뺧������Ϫ�������ˤ�����

45,000��(�ǹ�49,500��)

���� ���� ���ؿ� ϻ�� ��ή������ �ޡ��֥����� ������� �� ˬ�� ���� ����Ω�ƾ夬�� ����

�뺧������Ϫ�������ˤ�����

45,000��(�ǹ�49,500��)

-

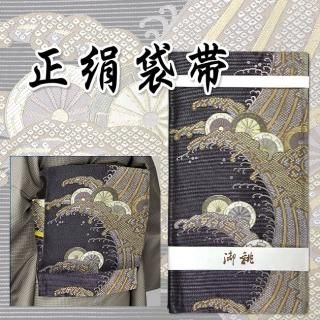

���� ���� ���� �ѥå���� ��С����֥� ������� �� ˬ�� ����Ω�ƾ夬�� ����

����������

38,000��(�ǹ�41,800��)

���� ���� ���� �ѥå���� ��С����֥� ������� �� ˬ�� ����Ω�ƾ夬�� ����

����������

38,000��(�ǹ�41,800��)

-

���� ���� � ���ؿ� ϻ�� �����Ȥ˼� ������� �� ˬ�� ����Ω�ƾ夬�� ����

�Ƥ�ˬ����䤪��������

45,000��(�ǹ�49,500��)

���� ���� � ���ؿ� ϻ�� �����Ȥ˼� ������� �� ˬ�� ����Ω�ƾ夬�� ����

�Ƥ�ˬ����䤪��������

45,000��(�ǹ�49,500��)

-

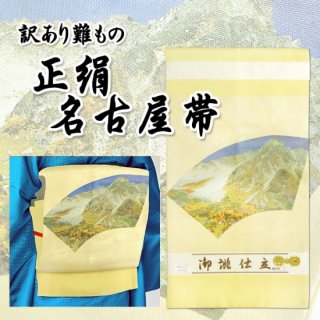

���� ̾�Ų��� ���˲ּ��� ������� �� ˬ�� ����Ω�ƾ夬�� ����

�Ƥ�ˬ����䤪��������

20,000��(�ǹ�22,000��)

���� ̾�Ų��� ���˲ּ��� ������� �� ˬ�� ����Ω�ƾ夬�� ����

�Ƥ�ˬ����䤪��������

20,000��(�ǹ�22,000��)

-

���������� �������� ���ò� ����� Ĺ���߸��� ����

������������������

4,000��(�ǹ�4,400��)

���������� �������� ���ò� ����� Ĺ���߸��� ����

������������������

4,000��(�ǹ�4,400��)

-

���������� �������� ���ò� ��릵����� Ĺ���߸��� ����

������������������

4,000��(�ǹ�4,400��)

���������� �������� ���ò� ��릵����� Ĺ���߸��� ����

������������������

4,000��(�ǹ�4,400��)

-

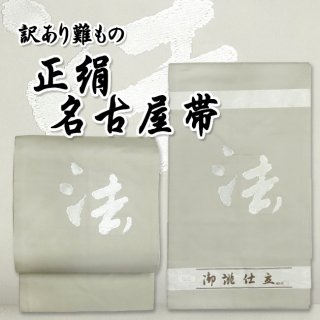

���������� ����̾�Ų��� Ķ���㤤�� ���ò� ������ Ĺ���߸��� ����

��������������̾�Ų���

4,000��(�ǹ�4,400��)

���������� ����̾�Ų��� Ķ���㤤�� ���ò� ������ Ĺ���߸��� ����

��������������̾�Ų���

4,000��(�ǹ�4,400��)

-

���������� ����̾�Ų��� �Ļ��� Ķ���㤤�� ���ò� ���ζ� Ĺ���߸��� ����

��������������̾�Ų���

4,000��(�ǹ�4,400��)

���������� ����̾�Ų��� �Ļ��� Ķ���㤤�� ���ò� ���ζ� Ĺ���߸��� ����

��������������̾�Ų���

4,000��(�ǹ�4,400��)

-

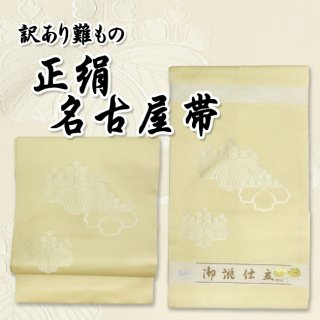

���������� ����̾�Ų��� ˡ���� Ķ���㤤�� ���ò� ˡ�λ� Ĺ���߸��� ����

��������������̾�Ų���

4,000��(�ǹ�4,400��)

���������� ����̾�Ų��� ˡ���� Ķ���㤤�� ���ò� ˡ�λ� Ĺ���߸��� ����

��������������̾�Ų���

4,000��(�ǹ�4,400��)

-

�椫���� ������ Ⱦ���� �٤� ����� ���� ����ե� ��С����֥� �� �ԥ� �� ��

3,000��(�ǹ�3,300��)

�椫���� ������ Ⱦ���� �٤� ����� ���� ����ե� ��С����֥� �� �ԥ� �� ��

3,000��(�ǹ�3,300��)

-

ʼ���� ����� ������ �����夯���� ����� �椫������ ����ؤ��� 400cm ������ ̵��

�����ʥ����Ӥ�����뤷��ؤ��ӡ����亮������奯����ܥ�塼������

1,500��(�ǹ�1,650��)

ʼ���� ����� ������ �����夯���� ����� �椫������ ����ؤ��� 400cm ������ ̵��

�����ʥ����Ӥ�����뤷��ؤ��ӡ����亮������奯����ܥ�塼������

1,500��(�ǹ�1,650��)

-

���� ��å� �� ����� ���� ������ ��ñ �ޥ��å��ơ��� Ϫȼ �إ��Х�� ������������� ���� ������� �������� �ݥꥨ���ƥ�

��Фʤ��Ƥ�褤��å���ñ�����������ʪ���פ������

1,700��(�ǹ�1,870��)

���� ��å� �� ����� ���� ������ ��ñ �ޥ��å��ơ��� Ϫȼ �إ��Х�� ������������� ���� ������� �������� �ݥꥨ���ƥ�

��Фʤ��Ƥ�褤��å���ñ�����������ʪ���פ������

1,700��(�ǹ�1,870��)

-

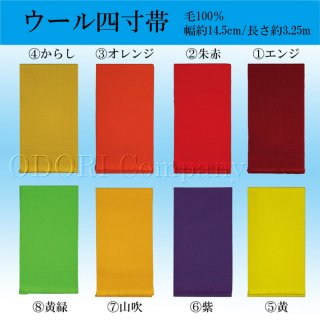

������ 4���� ���顼 �� ����� ��

�פ� �Ϥä� �ϥå� ˡ�� �Ϥ�Ƥ� ��ŷ Ĺˡ�� ��� ��ǥ����� ���� ������

6,600��(�ǹ�7,260��)

������ 4���� ���顼 �� ����� ��

�פ� �Ϥä� �ϥå� ˡ�� �Ϥ�Ƥ� ��ŷ Ĺˡ�� ��� ��ǥ����� ���� ������

6,600��(�ǹ�7,260��)

-

8��ʢ��碌�� �٤����� ���� ������ ��С����֥� ξ�̻Ȥ��ޤ���

15,900��(�ǹ�17,490��)

8��ʢ��碌�� �٤����� ���� ������ ��С����֥� ξ�̻Ȥ��ޤ���

15,900��(�ǹ�17,490��)

-

Ⱦ���� 4�� ̵�� ����������� �椫�� ���� �٤���

��ͤǴ�ñ������Ǥ���Τǰ¿�

5,300��(�ǹ�5,830��)

Ⱦ���� 4�� ̵�� ����������� �椫�� ���� �٤���

��ͤǴ�ñ������Ǥ���Τǰ¿�

5,300��(�ǹ�5,830��)

-

Ⱦ���� ����� �٤��� ��� �˥ԥå���

��С����֥�ˤʤäƤ��ޤ��Τǡ�ƹ��¦��������ޤ���

3,800��(�ǹ�4,180��)

Ⱦ���� ����� �٤��� ��� �˥ԥå���

��С����֥�ˤʤäƤ��ޤ��Τǡ�ƹ��¦��������ޤ���

3,800��(�ǹ�4,180��)

-

�̿����� ���ɤ��� (���� ���� ���� ���ơ���)

9,600��(�ǹ�10,560��)

�̿����� ���ɤ��� (���� ���� ���� ���ơ���)

9,600��(�ǹ�10,560��)

-

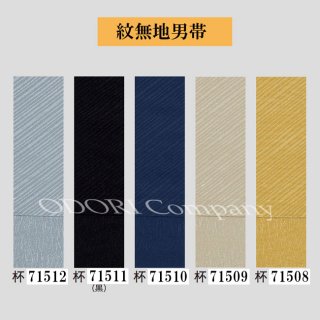

��̵������ ���ɤ��� (���� ���� ���� ���ơ���)

6,300��(�ǹ�6,930��)

��̵������ ���ɤ��� (���� ���� ���� ���ơ���)

6,300��(�ǹ�6,930��)

-

�������� ���ɤ��� (���� ���� ���� ���ơ���)

4,800��(�ǹ�5,280��)

�������� ���ɤ��� (���� ���� ���� ���ơ���)

4,800��(�ǹ�5,280��)

-

��å����� (���� ���� ���� ���ơ���)

9,600��(�ǹ�10,560��)

��å����� (���� ���� ���� ���ơ���)

9,600��(�ǹ�10,560��)

-

���� ������ ���ɤ��� ������ ���٤� �Ҥ�äȤ������� ɰ�� �ȸ��Ҥ� ���� ���� ���� ���ơ���

7,200��(�ǹ�7,920��)

���� ������ ���ɤ��� ������ ���٤� �Ҥ�äȤ������� ɰ�� �ȸ��Ҥ� ���� ���� ���� ���ơ���

7,200��(�ǹ�7,920��)

���������

��(�ĤŤ�)

�֤ϲ���˿����Ȥ���������ʬ������ĤŤ��ޤ�Τ褦�˿���ʤ�����ͤ�ɽ������ʪ�ǡ����ζ��ܤˤϽ������ˤ����ޤ��Ǥ��ޤ���

���ؿ��Τʤ��Ǥ���٤ʵ��Ѥ�ɬ�פȤ��졢�Ļ�ξ�˲���dz���褦�˻ž夲��Τǡ�ʿ��Ū�Ǥʤ�Ω��Ū�ʺ��ʤ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���

�˻�(�ɤ�)

���Ϥο��˼�ҿ����Ѹ�Ǥϡ֥��ƥ�פȸƤФ�Ƥ��뿥�����μ���Τ�����ޤ��ʼ�ҿ���¾�ˤ�ʿ����Ȱ�����Ȥ��ä�3�Ĥ�����Ū�ʿ������μ���ȤʤäƤ��ޤ�����

���ƻ�Ȥ褳��줾��5�ܤ��ĻȤä���ҿ��������ͤä��Τ��˻ҤǤ������Ϥζ��٤϶�������ޤ�������Ǹ�����������ޤ���

�˻Ҥ������һ��������ꡢ��Į����ˤϳ�ȯ��͢������Ƥ�����ˤ�����ޤ���

���(������)

��릤϶��Ǥ��٤Ƥ����ͤ�夲����ʪ�ǡ��Ӥΰ��Ǥ������ʤߤ˶��ǤϤʤ����ǿ���夲����Τ϶�릤Ȥ����ޤ����Ӥ�¾���ΰ��ݤ������Ҥʿͷ��ʤɤ��Ѥ����ޤ���

���Ǥ����ΤζӤη�����ֶ�린�פ�ɽ�����Ƥ��ꡢ����͢���������ζ�린�˶�夬�Ȥ��Ƥ������Ȥ���ֶ�릡פȤ���̾�Τ��Ѥ��ޤ�����

��릤϶������ͤ�Ĥ����Ƥ��뤳�Ȥ����ʬ����褦�˹�ڰ�।Ǻǹ�γʼ����äƤ��ޤ������ܤǤϼ�Į����˿����Ϥᡢ���ؤǤϹ��ͻ���˿����Ϥ��ˤ�����ޤ������ؤǤϲ��ɤ��Ťͤ�졢�����ؿ���릡פȤ��Ʒ�¤��ޤ�����

����Ϥ�8������

����(������)

���ˤ�Dz����Ƥ��ʤ������л�˻Ȥ�������Dz�������Dz����˻Ȥäƿ���夲��줿��ʪ�Ǥ�������夲�������������˹ⲹ����ϣ�������Dz�꤬�����Ѥ����Ѥ������Ϥ�ɽ�̤ˤ����Ф��ޤ���

���ˤϵ����ܤ�ð�ȡ����츩��Ĺ�ͤ���ɽŪ�ʻ��ϤǤ���ð�Ȥǿ���줿��Τ�ð�Ƚ��ˡ�Ĺ�ͤǿ���줿��Τ��ͽ��ˤȤ����ޤ���

���ˤϸ���ʪ�Υ�����������Ǥ�������ǯ�ϥݥꥨ���ƥ��졼���Ȥ��ä����ݤ�Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ��������ˤϤ�Ȥ��ŷ��ǯ�֤��������ꡢ���ؤ�����˹����ä���ˤ�����ޤ���

����(������)

�����ϻ�Ȼ�δ֤η�֤�������������Ǵ������Ĥ��Ȥ��Ƥ��뿥ʪ�Ǥ������Ϥ����ᡢ�ɽ�������Ĥ����Ӥ�ͭ̾�Ǥ����л�Ȱ���⤭������Ĥ�����Τϡ�������פȸƤФ�ޤ���

����ʪ�Ǥ�������ǯ�ϥ졼���Ȥ��ä���¤���ݤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���

�ޤ��Ӥ�¾�˱�����Ⱦ�ߡ���Ӥʤɤˤ��Ѥ����ޤ��������ϱ���Ťΰ��ǡ����㸩���ʻ��ϤȤ��Ƥ��ޤ���

���Ϥ�ĥ�꤬���ꡢ�������ɤ��Ӥ����ޤ���ħ������ޤ���̾�Ų��Ӥǡ�����äȤ������Фλ��ˤ��ꤲ�ʤ�������줹��Τ˺�Ŭ�Ǥ���

�ݲ������⤤���ϤʤΤǡ�9��ΰ��ؤ�����5��ޤǡ��ä˽뤤�������������³������������������ޤ���

�(���餪��)

����618ǯ��907ǯ�����β�ī���ä��������Ū�ʿ�ʪ�ͤ����ܤ��ȼ���ȯŸ������ΤǤ��ꡢ����ˤʤ�äơ���פȤ���̾�����Ĥ����ޤ�����

��Ϥ�Ȥ������ϤäƤ�����ʪ���٤Ƥ�ؤ����դǤ��������줬���Ĥ��餫ǽ��«�ο�ʪ�˻ؤ����դ��Ѥ�ꡢ��ʪ�ε�ˡ�ΰ��Ȥ��ư�����褦�ˤʤä��طʤ�����ޤ���

���ȿ���3�簽(���ؤǤ϶��ϤȤ���)�ǡ�����ۤ˳����ۤ�ǿ���夲�Ƥ����ޤ�������������Ƥ��ޤ�Dz��Τ����Ƥ��ʤ���Τ�Ȥ����⤫��������ɽ�路�ޤ���

��(�ĤŤ�)

�֤ϲ���˿����Ȥ���������ʬ������ĤŤ��ޤ�Τ褦�˿���ʤ�����ͤ�ɽ������ʪ�ǡ����ζ��ܤˤϽ������ˤ����ޤ��Ǥ��ޤ���

���ؿ��Τʤ��Ǥ���٤ʵ��Ѥ�ɬ�פȤ��졢�Ļ�ξ�˲���dz���褦�˻ž夲��Τǡ�ʿ��Ū�Ǥʤ�Ω��Ū�ʺ��ʤ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���

�˻�(�ɤ�)

���Ϥο��˼�ҿ����Ѹ�Ǥϡ֥��ƥ�פȸƤФ�Ƥ��뿥�����μ���Τ�����ޤ��ʼ�ҿ���¾�ˤ�ʿ����Ȱ�����Ȥ��ä�3�Ĥ�����Ū�ʿ������μ���ȤʤäƤ��ޤ�����

���ƻ�Ȥ褳��줾��5�ܤ��ĻȤä���ҿ��������ͤä��Τ��˻ҤǤ������Ϥζ��٤϶�������ޤ�������Ǹ�����������ޤ���

�˻Ҥ������һ��������ꡢ��Į����ˤϳ�ȯ��͢������Ƥ�����ˤ�����ޤ���

���(������)

��릤϶��Ǥ��٤Ƥ����ͤ�夲����ʪ�ǡ��Ӥΰ��Ǥ������ʤߤ˶��ǤϤʤ����ǿ���夲����Τ϶�릤Ȥ����ޤ����Ӥ�¾���ΰ��ݤ������Ҥʿͷ��ʤɤ��Ѥ����ޤ���

���Ǥ����ΤζӤη�����ֶ�린�פ�ɽ�����Ƥ��ꡢ����͢���������ζ�린�˶�夬�Ȥ��Ƥ������Ȥ���ֶ�릡פȤ���̾�Τ��Ѥ��ޤ�����

��릤϶������ͤ�Ĥ����Ƥ��뤳�Ȥ����ʬ����褦�˹�ڰ�।Ǻǹ�γʼ����äƤ��ޤ������ܤǤϼ�Į����˿����Ϥᡢ���ؤǤϹ��ͻ���˿����Ϥ��ˤ�����ޤ������ؤǤϲ��ɤ��Ťͤ�졢�����ؿ���릡פȤ��Ʒ�¤��ޤ�����

����Ϥ�8������

����(������)

���ˤ�Dz����Ƥ��ʤ������л�˻Ȥ�������Dz�������Dz����˻Ȥäƿ���夲��줿��ʪ�Ǥ�������夲�������������˹ⲹ����ϣ�������Dz�꤬�����Ѥ����Ѥ������Ϥ�ɽ�̤ˤ����Ф��ޤ���

���ˤϵ����ܤ�ð�ȡ����츩��Ĺ�ͤ���ɽŪ�ʻ��ϤǤ���ð�Ȥǿ���줿��Τ�ð�Ƚ��ˡ�Ĺ�ͤǿ���줿��Τ��ͽ��ˤȤ����ޤ���

���ˤϸ���ʪ�Υ�����������Ǥ�������ǯ�ϥݥꥨ���ƥ��졼���Ȥ��ä����ݤ�Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ��������ˤϤ�Ȥ��ŷ��ǯ�֤��������ꡢ���ؤ�����˹����ä���ˤ�����ޤ���

����(������)

�����ϻ�Ȼ�δ֤η�֤�������������Ǵ������Ĥ��Ȥ��Ƥ��뿥ʪ�Ǥ������Ϥ����ᡢ�ɽ�������Ĥ����Ӥ�ͭ̾�Ǥ����л�Ȱ���⤭������Ĥ�����Τϡ�������פȸƤФ�ޤ���

����ʪ�Ǥ�������ǯ�ϥ졼���Ȥ��ä���¤���ݤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���

�ޤ��Ӥ�¾�˱�����Ⱦ�ߡ���Ӥʤɤˤ��Ѥ����ޤ��������ϱ���Ťΰ��ǡ����㸩���ʻ��ϤȤ��Ƥ��ޤ���

���Ϥ�ĥ�꤬���ꡢ�������ɤ��Ӥ����ޤ���ħ������ޤ���̾�Ų��Ӥǡ�����äȤ������Фλ��ˤ��ꤲ�ʤ�������줹��Τ˺�Ŭ�Ǥ���

�ݲ������⤤���ϤʤΤǡ�9��ΰ��ؤ�����5��ޤǡ��ä˽뤤�������������³������������������ޤ���

�(���餪��)

����618ǯ��907ǯ�����β�ī���ä��������Ū�ʿ�ʪ�ͤ����ܤ��ȼ���ȯŸ������ΤǤ��ꡢ����ˤʤ�äơ���פȤ���̾�����Ĥ����ޤ�����

��Ϥ�Ȥ������ϤäƤ�����ʪ���٤Ƥ�ؤ����դǤ��������줬���Ĥ��餫ǽ��«�ο�ʪ�˻ؤ����դ��Ѥ�ꡢ��ʪ�ε�ˡ�ΰ��Ȥ��ư�����褦�ˤʤä��طʤ�����ޤ���

���ȿ���3�簽(���ؤǤ϶��ϤȤ���)�ǡ�����ۤ˳����ۤ�ǿ���夲�Ƥ����ޤ�������������Ƥ��ޤ�Dz��Τ����Ƥ��ʤ���Τ�Ȥ����⤫��������ɽ�路�ޤ���

�����ƥफ��õ��

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ٶ���

����ʸ�Ͼ��äƤ���ޤ�������礻�ϱĶ����ˤ��ꤤ�������ޤ���

����ʸ�Ͼ��äƤ���ޤ�������礻�ϱĶ����ˤ��ꤤ�������ޤ���

����åפ���Τ�����

- ����ҡ������ؤ�̾����

�����ˤĤ��� - ����ʧ����ˡ�ˤĤ���

- ������ˡ�������ˤĤ���

- ���ޥ���Ͽ�����

- ODORI Company

YouTube�����ͥ�

MŹĹ�Τ���Ω�������

- ����ҤȤ�

- �������٤���ʪ�μ���ˤĤ���

- ��ʪ�μ��ࡢ�ʤȤ�

- �褵�����������ϤäԤˤĤ���

- ���𥫥�����

- ����롢������ˤĤ���

- ΰ�����٤ˤĤ���

- �褵�����ξ�ʪ����ƻ��ˤĤ���

- ����Ҥγ������ˤĤ���

- �������٤ˤĤ��ơ�ή�ɡ�

- �����٤ˤĤ���

- �����Ƚ�������ʪ�ΰ㤤

- ����������������ʽ��٤��

- ��������������������٤��

- �Ӥμ���ˤĤ���

- ����ҤλȤ���

- �����Ƚ�������ʪ�ΰ㤤

- �������

- ����Ū�Ҹ���

ODORI Company �֥���

��Х��륷��å�

���ꥸ�ʥ뾦��

���ꥸ�ʥ뾦��

���������

���������

�����

�����

������

������

������

������

���桦�����Ѿ�ƻ��

���桦�����Ѿ�ƻ��

�褵�������פ�

�褵�������פ�

��������

��������

�椫��

�椫��

��̳�ᡦ��ʿ����ˣ��

��̳�ᡦ��ʿ����ˣ��

������ʪ

������ʪ

��

��

�ޡ����̡����̡�����

�ޡ����̡����̡�����

�Ҷ��Ѿ���

�Ҷ��Ѿ���

�ե�����������

�ե�����������

�饤�ե��٥��

�饤�ե��٥��

������

������

����¾��갷������

����¾��갷������

��������

��������

�����ȥ�å�

�����ȥ�å�